①出身軍門,天賦聰穎超眾

藍彰,苗族,字掞藻,號靈馥,1914年農歷12月15日出生于湖南省城步苗族自治縣長安營鄉長坪村。他是城步苗鄉飛出的第一個飛行員。直至1958年,以國民黨空軍備役少將軍銜轉入文官。他的一生充滿傳奇。

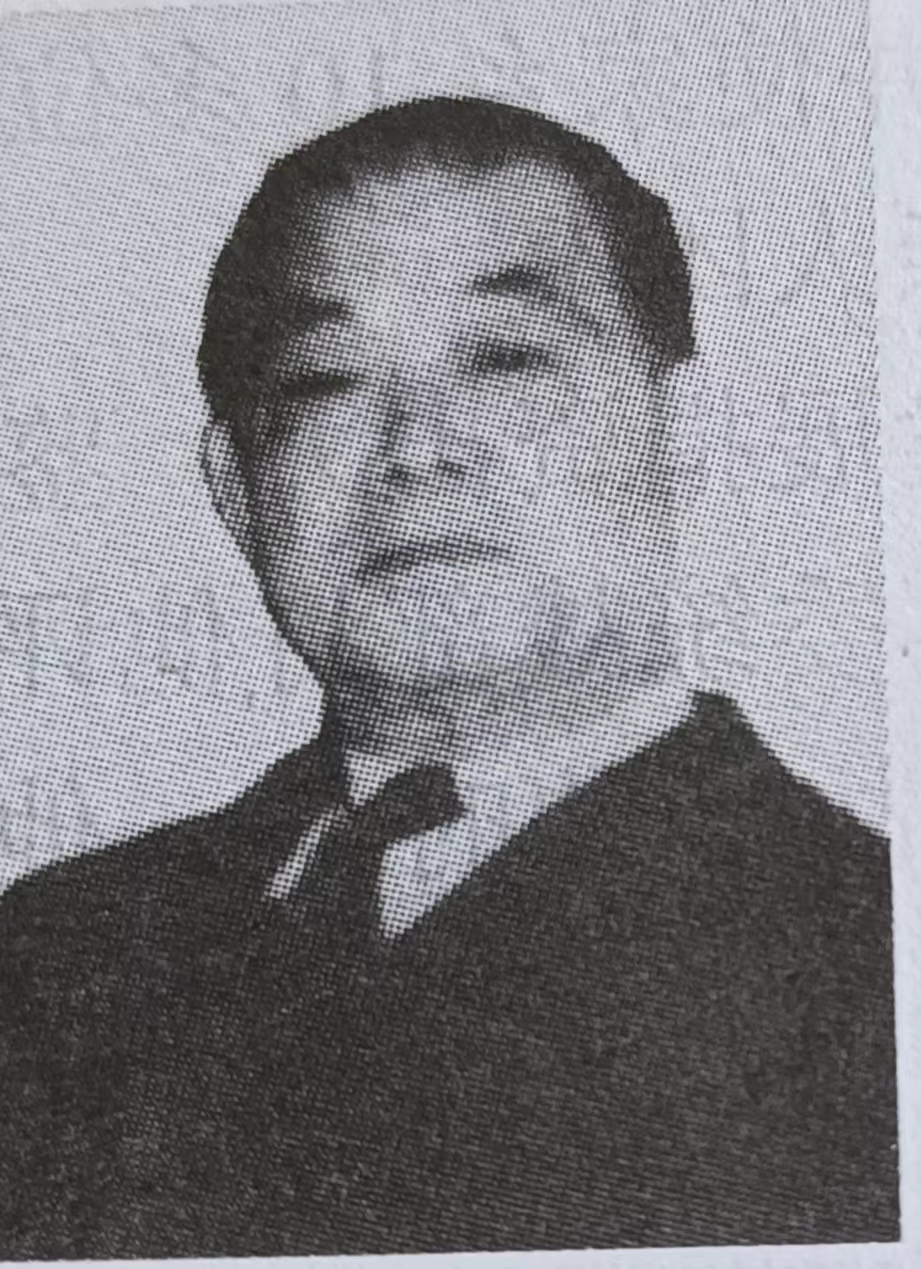

藍彰將軍頭像游亦平翻拍

藍彰祖父藍良佐,清末曾任城步長安營千總,受賞五品花翎,清朝滅亡后藍良佐隨軍遣散,就地定居長安營鄉。

乾隆五年(1740)三月,城步苗族首領粟賢宇、楊清保在橫嶺峒和莫宜峒發動苗瑤起義,打出了“五峒連天地,苗瑤共生存,今日舉義旗,同鏟官禍根”及“既舉義,為同胞,天不怕,地不怕”的口號,攻燒營汛,勢甚洶涌,迅速壯大為苗、瑤、侗、漢組成的幾千人隊伍。他們和廣西龍勝一帶的吳金銀、張老金、廖士英等領導的苗、侗、壯族起義軍互相呼應。清廷大驚,急忙派鎮筸總兵劉策名和驛鹽道馬靈阿率兵5000進剿起義軍。起義軍多次打敗清軍,僅竹岔山一戰就殺死靖州千總張文英、把總王宗江、常德把總張童等百數人,清軍潰敗。七月,清廷改派貴州總督、總理苗疆欽差大臣張廣泗統兵 13000 人,征剿起義軍。起義軍英勇抵抗,終因寡不敵眾而失敗。八月二十八、二十九日,楊清保、粟賢宇先后被俘犧牲。此后,清軍血洗苗寨,殘殺苗、瑤、侗民5000 余人,劫掠婦孺 5000 余口。粟賢宇、楊清保起義失敗后,清廷于乾隆六年(1741)在橫嶺峒長安坪駐軍立營,以“長治久安”之義定名長安營,隸屬鎮筸鎮(設今鳳凰縣),派游擊、守備、千總防守,并移寶慶理瑤同知府至長安營,以鎮城步、綏寧、龍勝等地苗、侗、瑤民。宣統三年(1911)辛亥革命推翻清廷,裁撤長安營,官兵就地化兵為民。

藍良佐被遣散后定居于長安營鄉長坪村。藍良佐5個兒子,藍彰這個孫子是第五子藍文欽的嫡嗣。藍文欽秉性忠厚仁愛,見其三哥藍桂庭當時年長而無子嗣,自愿將當時尚在襁褓中的藍彰過繼給三哥桂庭夫婦為子。從此,藍彰隨桂庭夫婦在長坪村生活成長。藍彰為藍桂庭夫婦帶來好運,其后桂庭夫婦接連生下藍松生等兄弟。藍彰在國民黨空軍發達以后,將其弟藍松生接到身邊,參軍入伍,后隨“國軍”撤往臺灣,在花蓮發展并落籍,娶一越南籍華僑女教師為妻,安家落戶。上世紀改革開放以來,生活在臺灣的藍彰與藍松生兄弟對長安營老家的親人多有關照。

藍彰天資聰穎,有過目不忘之質。他自幼隨父桂庭師承城步民國時代長安營籍著名書法家羅黼國先生學習書法,在古詩詞和書法方面根底深厚。而其親身父親藍文欽一家后遷往武岡鄧元泰鎮謀業,又生一子名靈安。藍靈安解放后申報為漢族,曾任武岡市政協委員。

藍彰祖父為清朝五品高官,家族有濃郁的文化底蘊。他的生父藍文飲和養父藍桂庭兩兄弟都是民國初期湖南省政法學堂畢業的優等生,養父桂庭畢業后任慈利縣政府某科科長、黔陽縣典獄長;后辭職返鄉任城步貧民工廠主任、丹口區區長,以清正廉明受人稱贊。藍桂庭不求仕進,好讀書藏書,擅長隸篆草體書法,對幼年藍彰影響很大,少年即能代父為鄉鄰撰寫對聯。辛亥革命后,城步苗區現代小學教育已經起步,各鄉均建有1所小學堂,現代教育和私塾教育并存。藍彰除參加公立小學堂學習外,家里還請來飽學塾師教其經史子集諸書,熟讀漢文詩詞,其受教育開發的程度遠遠超過當地苗侗子弟,為以后成才打下了堅實基礎。

②投筆從戎,兩度考上軍校

1928年,14歲的藍彰考入城步簡易師范。后主動轉入縣立高小學習兩年,成績首屈一指。1930年考入武岡云山中學,每次考試名列前茅。畢業前夕,他在各科教師的輔導下,主持匯編了《英、數、理、化四科問答講解題》資料,由家中出資送書局印刷出版,供同學們升學復習之用。這一創舉驚動了時任城步縣教育科長的戴鰲,戴決定出力保送藍彰升入長沙省立一中師范科或省立一師深造,兩校都同意錄取。1930年,藍彰決定入省立一中求學,被編入第11班學習。

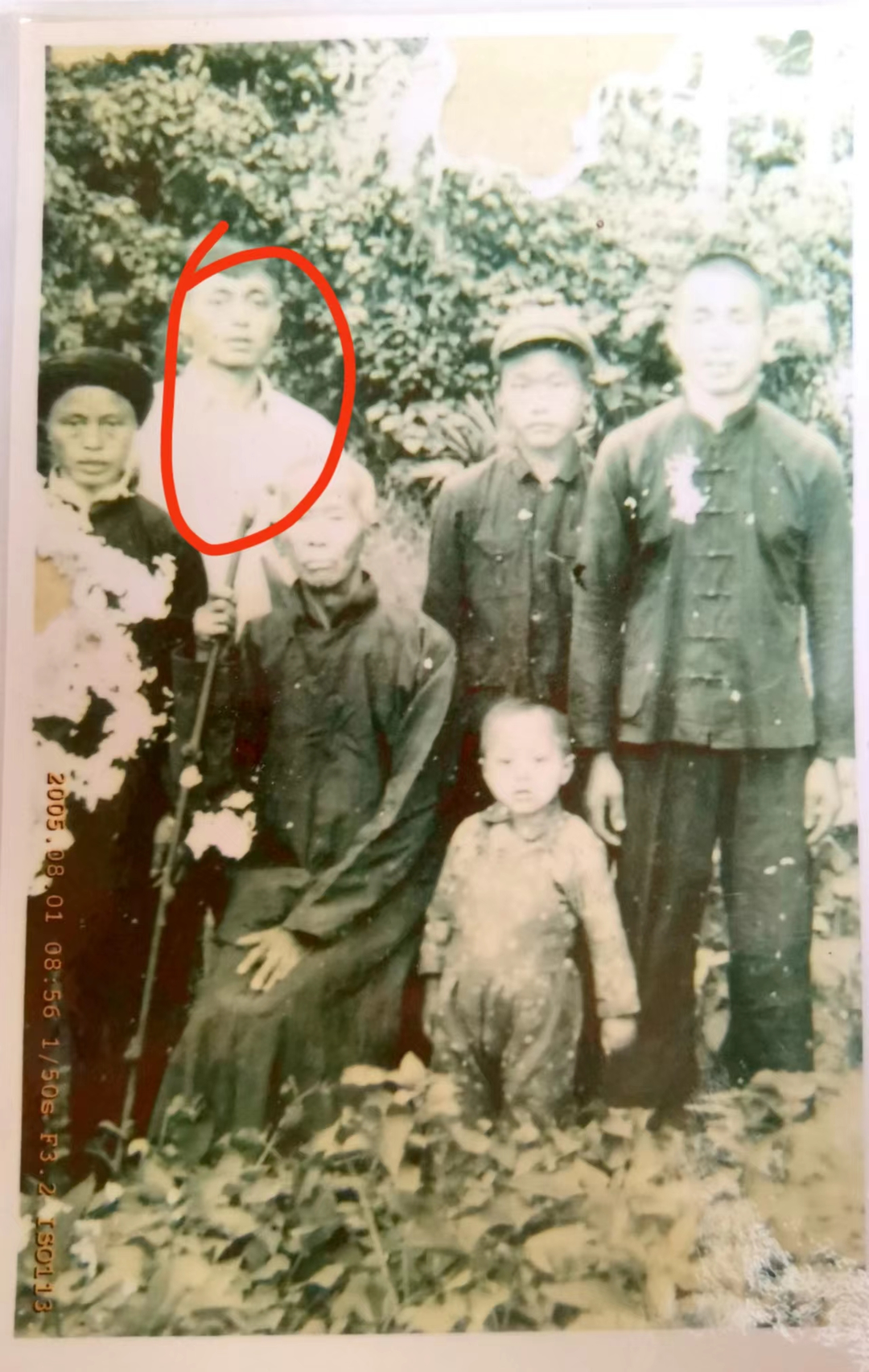

藍彰將軍義父藍桂庭全家福。照片中拿拐杖的老人是藍桂庭 ,圈紅線者為藍佑龍。游亦平翻拍

1931年“九·一八”爆發,日軍侵掠中國東北的隆隆炮聲粉碎了藍彰習文從教的夢想,他立志投筆從戎,報效祖國。1935年,藍彰自省立一中畢業后,只身奔赴南京,一舉考上“中央陸軍軍官學校”第12期步科。因日軍步步緊逼,軍校遷九江轉武漢。1938年畢業,時年22歲,藍彰即投身抗日戰爭。他在殘酷的戰場上目睹我國沒有強大空軍的劣勢,眼睜睜看著敵機瘋狂掃射轟炸卻無力反擊,徒見國土哀鴻遍野,痛心疾首。面對戰場慘狀,藍彰決意改當空軍,學好空中殺敵本領,駕機迎戰。于是,藍彰于1938年再次投考設在杭州筧橋的“航空學校”,結果一考即中,被錄入航炸科第五期。航校也因日軍進犯而遠遷云南昆明,改名“中國空軍軍官學校”。經過三年勤學苦練,1941年夏,藍彰從航校畢業。

③空中報國,維護祖國利益

藍彰天賦過人,加之勤奮好學,各科學業優異,理論精湛獨到,屢次實戰演習成績突出,航校領導對他刮目相看。1941年畢業后,他被留校任教,擔任高級班教官兼教育長參謀,同時擔任該校《筧橋月刊》總編輯。后調入新疆,主持迪化航空站工作,配合地面部隊剿平民族分裂分子陰謀建立“東土耳其斯坦共和國”的叛亂。藍彰立功受獎。

這個房子現在是藍將軍的侄孫居住,藍將軍住過的老房子早已倒塌 游亦平攝

1942年元月,蘇、美、英、中等26個國家在華盛頓簽署了共同反對法西斯侵略的聯合宣言后,美國第14航空隊在陳納德司令員的率領下飛抵昆明,與中國空軍共同抗日。此時,藍彰已上調到中國空軍總指揮部,擔任中國空軍總指揮毛邦初將軍的偵察參謀和王叔銘將軍的防空參謀,負責西南防空任務。他在云南昆明與美國第 14航空隊并肩作戰。藍彰的宿舍與陳納德將軍毗鄰,時常碰面,并同在軍官餐廳共進自助餐。兩人私交頗深。毛、王、陳三位將領對藍彰十分器重,認為他文武雙全,謀略超人,年輕有為,對他全力栽培。藍彰也全身投入工作,經常提供準確無誤的偵察情報,精確可靠地預測敵機動態以防襲擊。他的精明謀略和過人膽識得到了指揮部的一致好評。1944年夏,藍彰再次被推薦到“空軍參謀大學”和“三軍聯合大學”深造。因功勛卓著,藍彰先后被授予抗戰紀念、忠勤、干城、光華、海陸空、乙二樊績、甲二樊績、甲一楷模、甲二楷模、一星飛虎等系列勛章12枚,并被授予空軍備役少將軍銜。

④耿直為民,不求高官厚祿

1945年抗戰勝利后,藍彰被調入武漢國民黨華中空軍司令部擔任總務科長。此時,國民黨大員趁接收日偽移交之機而大發“劫搜(接收)財”,藍彰生性耿直,清廉公正,對此極為憤恨。而空軍司令部的地產房屋也是從日偽手中接收來的,銀行、跑馬廳作了司令部辦公處,巷里公寓作了眷屬宿舍。對此,藍彰向司令部提出:“這些地產房屋原有業主。中國已勝利,人民已自由,不應再受當權者的壓迫,應當保障民權。對此類私產宜公開調查核實辦退,以恤民生,洽民意,得民心。”錚錚進言獲得上級同意,批示令藍彰全權負責“妥善處理”。經藍彰日夜奔走取證查實后及時清退,半點不留。此事在武漢引起良好的反響,輿論和坊間一致贊揚空軍司令部有為民作主的“亂世清官”。受益戶主們自愿籌集巨額黃金連同武漢中山公園旁一幢別墅贈送藍彰作為回報。藍彰嚴肅地批評說:“助人為樂是軍人守則,講公道良心是中國人的傳統美德,我不敢假公濟私。懇求諸位勿陷我于貪官污吏之流”。

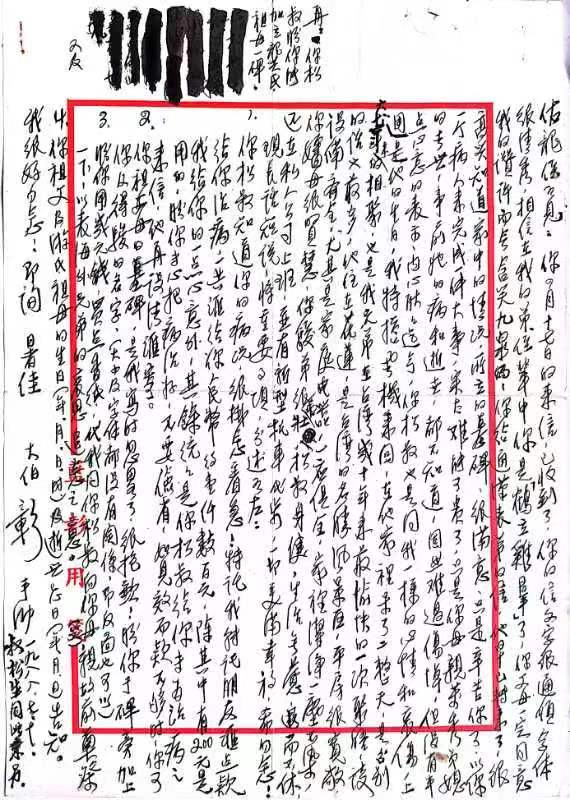

藍彰1989年3月8日托李榮忠帶交給其侄佑龍之信及美金游亦平攝

1948年秋,藍彰受命飛赴臺灣進行了為期一月有余的“環島考察”,負責撰寫臺灣各縣地理、氣候、資源、國防港口及飛機起降場地。為國民黨遷退臺灣做前期準備。藍彰寫出了具有創見的綜合報告。

1949年1月21日,蔣介石宣布下野,離開南京回浙江奉化溪口老家。為保證蔣氏所乘“美齡號”專機安全飛往奉化,蔣經國特選他素知的空軍宿將藍彰負責全盤航務。1949年1月31日,北平和平解放。4月21日,中國人民解放軍渡過長江;4月29日南京解放。4月24日,蔣介石命藍彰護送“美齡號”赴臺北。遷臺后,藍彰再次考入三軍聯合大學(國防大學),畢業后為臺灣建立防空雷達、海防碉堡,卓有貢獻。

此后,藍彰負責在臺灣加建沿海碉堡和防空雷達,蔣經國多次要調藍彰到保安處任高職,被藍以“秉性鯁直,不善于做保密工作”為由婉拒。其性一如其養父藍桂庭。

1958 年,臺灣“內政部長”連震東(原國黨主席連戰之父)請藍彰以國民黨空軍備役少將軍銜轉入文官行列,從事臺灣的都市建設和經濟開發工作,出任臺灣內政部都市計劃委員會委員,臺灣金融及事業機構簡任級主任秘書、專門委員、處長,直至退休。

⑤心系家鄉,呼吁祖國統一

藍彰文武兼資,著述甚豐,有《防空與國防的關系》、《空中偵察》、《民防防護》、《防空認識》、《目標管理》、《空軍戰術》、《行政革新與行為科學》等著作存世。尤其在古體詩詞和書法上頗有造詣,自成一家,結集出版了《蘭彰詩詞》。

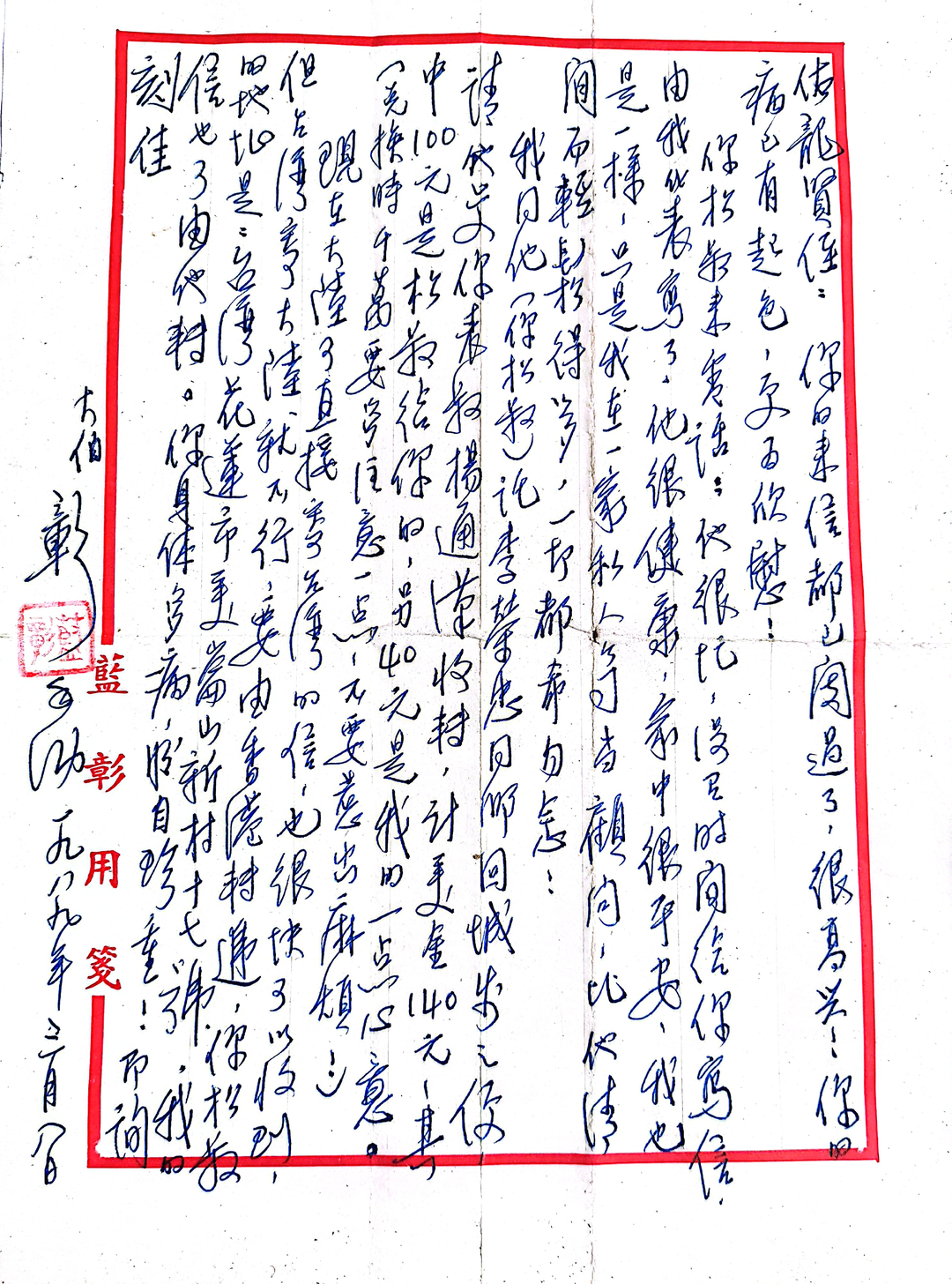

藍彰將軍1988年7月10日致侄佑龍之信游亦平攝

藍彰愛國愛鄉,關愛親人。其妻子定居美國后,他一直寓居在臺北市臨沂街,退休后仍在一家私營企業擔任顧問。上世紀八十年代兩岸恢復“三通”后,他與家鄉親友書信來往不斷,殷勤問候,對老家親人充滿體貼牽掛之情。藍佑龍是藍彰養父藍桂庭的孫子,藍彰將其視為親身侄兒看待,逢年過節和壽日生病,他都及時寄回美金及書籍藥物。藍佑龍患肺結核病,他多次托回城步省親的李榮忠等老鄉自臺北帶回特效藥幫助治療,使藍佑龍慢慢得以康復。時至今日,我們仍可從藍佑龍保留的藍彰來信中看到當年他們叔侄的深深情誼。如1988年3月29日藍彰的來信:“龍侄如見···不知由香港朋友電匯的錢收到了沒有?你松叔(藍松生,住花蓮-筆者注)很掛念。他要我給你的信時,盼你將身體狀況及家中并親友的情形告訴他,因他多年離家,尤其是你是他唯一的親人,當然特別懷念的緣故。他距離我住的地方很遠,我們也有好幾年沒見面了,不過時常通電話和通信,他家庭情形很好,你嬸嬸是越南華僑,很賢慧,從前是當教員的。你弟弟很聰明,已念小學了,聽說你松叔很溺愛。老年得子,是祖宗舊德,是應該多付點愛心才是。生活過得去,也是靠退休俸來維生,現在為了家庭負擔,(他)還是工廠做事,一是消磨時間,一是補助開支。他的身體很好,我打算夏天他生日時去看看他。我很好,勿念!你容叔也有信來了,我很高興。每次都麻煩你(楊)通漢表叔轉信,要謝謝他。即詢,刻祺!大伯 彰(手印)一九八八年三月二十九日(隨信匯款750元,匯費7.5元,電報費1.2元,共計758.7元。另附上星期刊出的近作片斷《修身齊家》)”。

藍彰將軍與在臺灣的城步同鄉會合影。左四為藍將軍,左五為李榮忠將軍 游亦平翻拍

信中提到的李榮忠,曾多次幫藍彰帶信帶錢帶物回城步。李榮忠,男,苗族,1922年12月 出生,城步儒林鎮人,國民黨軍少將軍銜。1937 年中學畢業后考人黃埔軍校第二分校(校址在今武岡市二中),編人黃埔第 16期第8中隊。1940年3月畢業,分配到國民黨軍第五十軍任少尉連長,積極奔赴前線抗擊日寇,英勇無畏,多次負傷。1944年,他在湖南平江縣九嶺抗擊日寇的戰斗中身負重傷,傷愈后在國民黨軍李明灝部隊第九十七軍任上尉參謀,后任某縱隊營長、憲兵營營長。抗戰勝利后,先后擔任少校參謀、上校連長、江陰要塞司令部縱隊縱隊長。1949 年到臺灣之后,他先后任過國民黨軍護衛營營長,五十三軍團長、二0六師副師長、師長、第十五軍軍長,金門、馬祖前線副司令員,并被授予少將軍銜。后委任為中華民國國防部紀檢組長,1985年退役。退役后,他在臺灣組織了“湖南城步同鄉會”,每年元旦和春節期間,召集城步在臺人員相聚座談,共話離別之情。1988年,經臺灣方面批準,思鄉心切的他首次回大陸探望年事已高的父親和其他親友。其后又10次回鄉探親訪友,為家鄉的經濟建設捐資出力,反對臺獨,維護統一,受到了家鄉黨政領導的親切接見和接待,城步縣委統戰部授予他“愛國臺胞”光榮稱號。2002年4月在城步逝世,享年80歲。

信中提到的另一位人物楊通漢,男,侗族,1921年 1月出生,城步長安營鄉長坪村蘭頭人,是藍彰的表弟。解放后曾任城步縣政協第二屆委員會副主席。藍彰托人從臺灣帶回的書信錢物,多通過楊通漢轉交給長安營的親人。民國時期,楊通漢先后就讀于城步縣立高級小學、邵陽寶郡聯中、湖南省立高工電機工程科(中專),1945年8月考入國民黨空軍發動機制造廠技術員甲班(大專)學習,畢業后留廠工作。1949 年 6 月,他隨該廠調臺隊伍到達貴陽,與好友王大庚趁夜深人靜逃離國民黨隊伍,幾經周折,投入了中國人民解放軍懷胞。他在解放軍空軍中南航空處學習 8 個月后,分配到北京空軍司令部工程部做技術工作。約1年后被改派到北京汽車制造廠搞電工。1980 年 2 月,他應城步縣人民政府要求,回城步縣工業局工作。1985 年從縣政協副主席職位上退休,1986 年1 月離休。2004 年 3 月因病逝世,享年83歲。

藍彰始終不忘藍桂庭養父母的養育之恩,在他們逝世以后,藍彰仍寄回錢款和墓聯,囑托藍佑龍好生立碑安葬,使逝者安生。

老年藍佑龍也愛吟詩作賦,藍彰專從臺北購買舊版本《唐詩三百首》寄回城步,囑他多讀多學,提高水平。

現長安營鎮(自上排苗寨至長坪苗寨)全景圖 劉四海供圖

“子不嫌母丑”。即使是自己的“胞衣地”長安營鄉和苗族族裔,藍彰也從來不因家鄉貧瘠而忌諱。他始終不忘自己是城步人,寶慶人。對于自己的苗族族裔,他總自豪的說:“我父親是漢族人,我母親是苗族人,如依母族認定族別,那我就是苗族人”!他很以自己是苗族為榮,他和他的后人,以及其弟藍松生與子女,都融入如今臺灣本土的苗胞之列了。

藍彰的楹聯詩作,充滿了一位漂泊異鄉寄寓孤島的海外赤子對故鄉的熱愛思念之情,夢想葉落歸根,期盼中華統一。如他為母親游鳳英葬城步長安營所撰墓碑對聯:“福地卜牛眠,信是三湘風水好;英才看鳳起,但求萬代子孫賢。”聯中巧妙嵌入了其母“鳳英”名字,也表達了他對故鄉湖湘大地的思念和熱愛之情。又如他為長安營書法展所作的賀聯:“萬古長流唯巫水,千秋安馨是南山”,詩句中“巫水”、“南山”這些城步千古地名,早已融入了他的血脈,故鄉的山山水水,令他魂牽夢繞,思鄉之情,何等濃烈。1988年元月,他從回鄉探親的老鄉處得知老同學王生漢逝世的消息后,悲痛不已,連夜寫下了《贈別王生漢同學》:“聞雞舞劍付寒煙,回首云山共惘然。攬幽澄清難遂愿,陶朱未老著先鞭”。對故人的思念之情油然而生,惆悵惘然。他的七律《炎夏感賦》:“夏至炎炎庭院風,春歸何處覓殘紅。美人遲暮英雄老,歲月無憑萬事空。血海已枯天地外,鐘山依舊夢魂中。雄心枉作千年計,不及天涯一釣翁”,發出了“英雄遲暮”“夢家山”的感慨。所作《望家鄉》更是涕流泗淚,彷徨憂傷:“無月感憂傷,深秋引恨長。滄桑延歲月,風雨送炎涼。葉落空搖影,花開自有香。家山頻入夢,何日得還鄉”。歲月滄桑,離愁別緒,情不自禁吟詠出了“家山頻入夢,何日得還鄉”的妙聯。越到晚年,鄉愁越濃,渴盼葉落歸根、兩岸統一、中華崛起的信念更加堅定,發出了“萬馬奔騰促統一,共振中華勝漢唐”的絕唱,凝結成為一位羈身海島的苗族老將軍愛國愛鄉的“統一夢想”!

2003年,藍彰在臺北病逝,享年89歲。

(原載《城步文史》第十一十二合輯,后在邵陽文史網和抗日戰爭紀念網發布。此次經重新采訪并作重大改動后發表。)

【參考資料】

1、《城步文史》第六輯:《藍彰傳奇》(胡念坤文)

2、《城步人物譜》:《藍彰》

3、《古今中外寶慶人》:《藍彰》

4、《長安營鄉志》:《藍彰》

5、《城步縣志》湖南出版社 1996年版

【作者簡介】

雷學業,男,苗族,中共黨員,湖南城步人,北京師范大學中文本科畢業。歷任中學教師、縣教委干部、縣委宣傳部通訊組組長、工會主席、縣報社社長總編、縣委統戰部副部長、縣政協學習文史委主任、四級調研員。系中國人類學民族學研究會苗學研究專業委員會會員、中國民俗學會會員、湖南省民族研究學會會員、湖南省苗學學會會員、湖南省民間文藝家協會會員、邵陽市政協文史研究員、邵陽市第六屆優秀社會科學專家。研究領域為苗族歷史、文化、民俗和語言文字。已在《人民日報》、《中國民族報》、《人民政協報》、中國文史出版社、中國社會科學網等國內重要媒體發表作品百余篇,主要著作有《城步苗族簡史》、《城步苗族建筑文化》、《舌尖上的苗族》等,代表作品有《城步古苗文字的前世今生》、《只有共產黨才能救苗族》、《對于湘桂黔邊區苗族習俗的調查與思考》、《湘西南苗族傳統建筑的價值和保護路徑》、《讓古村落古民居成為“鎮寨之寶”》等,其中《全國苗族地區經濟社會發展之比較研究》獲湖南省社科聯2015年年會論文評比一等獎,還有諸多作品分獲邵陽市精神文明建設“五個一工程”獎,邵陽市優秀社會成果獎。

來源:城步融媒體中心

作者:雷學業

編輯:伍玉桃