苗族儺戲,是一座晶瑩剔透的活化石

儺戲,又稱鬼戲,是漢族最古老的一種祭神跳鬼、驅瘟避疫、表示安慶的娛神舞蹈。

儺戲起源于商周時期的方相氏驅儺活動。漢代以后,逐漸發展成為具有濃厚娛人色彩和戲樂成分的禮儀祀典。大約在宋代前后,受到民間歌舞、戲劇的影響,開始衍變為旨在酬神還愿的儺戲。

圖為桃林儺戲面具

儺戲是歷史、民俗、民間宗教和原始戲劇的綜合體。廣泛流行于安徽、江西、湖北、湖南、四川、貴州、陜西、河北等省。

儺戲不僅漢族盛行,苗族也世代傳承。

湘西南城步苗族儺戲起源于元末明初,發端于欄牛峒卡田苗寨。卡田儺戲有一個舉世無雙的名字--“慶鼓堂”。

“慶鼓堂”,城步苗語又叫“打鼓坨”“稱谷墮”。“稱谷墮”就是“慶祝豐收的地方”“講古(款)的地方”“懷念古人的地方”,又稱“苗年大節”“豐收節”“紅光大會”。是由巫祝舉行的祭祀儀式,是一場盛大的儺歌儺舞。

清同治七年(1668)《城步縣志四卷·民俗》載:“苗人喜歡吹蘆笙,且跳且吹,其聲鳴鳴,其狀蝶蝶……男多藍巾纏頭,女則銀飾滿身,身著五色粗布花邊衣……”在社祭期間,男女老幼投入,或表演,或觀看,熱鬧異常。

卡田苗寨,你從遠古神話中走來

相傳很久以前,有一頭白仙牛私自下凡塵惹了禍,觸犯了仙規,玉帝罰它下凡耕田十萬。這片古田就是現在位于湘桂邊境的城步汀坪鄉和白毛坪鎮交界之處的十萬古田。

在一個艷陽天,仙牛在十萬古田拉犁,天氣炎熱,口干舌燥,饑腸轆轆,便跳出古田去尋食物和水喝。它拉著犁鏵跑出幾十里山路,一路尋到巫水河上游,來到一個山槽里,正在山槽里開田的村民發現來了一頭白仙牛,非常喜歡,有意挽留它,便一齊放下手上工夫,前去設卡攔牛,可是卡來卡去都卡不住,竟然讓它往河水下游逃走了。這個地方后來便被人們稱作“卡田”。仙牛繼續沿著河流往下奔,來到一個狹長的大坪,正在大坪里耕作的一伙村民發現了仙牛,也對它心生愛意,一齊上來挽留它,可左攔右攔前攔后攔都沒能攔住,僅只抓掉了仙牛身上的幾根白毛。人們便將這處大坪叫做“白毛坪”。仙牛奮力一拐,翻過一座名叫白頭坳的大山,進入了一處寬闊的大坪——攔牛坪(現在的蘭蓉鄉)。

卡田梯田 楊瀚攝

也有老人說,遠古時候,白牛坨(今城步茅坪鎮騎龍村)走出了一頭大白牛,進入水草豐美的清溪坪,沿著清溪河而上。它走到南泥坪,有人在前頭截攔它,可是沒攔住。后人將這里叫“攔牛坪”。白仙牛轉身來到唐家沖,正遇一位姑娘剛磨好一盆米漿,香味撲鼻,白仙牛饑渴難耐,乘閨女轉身之機,便把那盆香甜的米漿吃個精光。從此人們將唐家沖叫作“漿坪”。吃飽喝足后的白仙牛渾身是勁,一口氣翻過楂子坳,朝南面的山沖奔去。下坡途中碰上一個村姑正在挑水,白仙牛怕被姑娘牽住,使勁沖撞而過,不料身子碰著扁擔上的鐐鉤,掛脫幾根牛毛。以后,這條山沖被取名“牛毛沖”。白仙牛沿巫水河狂奔而下,山民在兩岸攔截它,舍不得這頭可愛的白仙牛溜走,可惜未如人意。后來巫水河上下游就被人們叫做“上攔牛”、“下攔牛”了。整天受到驚嚇的白仙牛慌不擇路,懵里懵懂逃進一個人煙稀少的山沖里,無意間陷進一塊泥腳很深的滂泥田里,被卡住了。之后,這個山沖就被人叫做“卡田”……

卡田苗寨全貌 楊瀚攝

卡田苗族,創造了悲壯雄奇的“慶鼓堂”儺戲

元末,朝政搖搖欲墜,社會動蕩不安,民眾處于水深火熱之中。在卡田世居的羅氏族人為圖團坊清凈,生活安寧,虔誠求助于神靈,于陽春二月進廟堂許愿,請求五谷大王、城隍佛主等保佑四時安泰、五谷豐登。心誠則靈,秋后果然大獲豐收。于是擇定十月初十,各房人丁齊聚廟堂舉行盛大的還愿活動。

在其后的漫長歲月里,卡田羅氏祖輩先后接納肖、馬、唐等其它姓氏的同胞一起在卡田寨居住,開發生產,安居樂業,共同舉辦“慶鼓堂”儺祭活動。一年一小慶,三年一大慶,小慶一天一夜,大慶三天三夜。

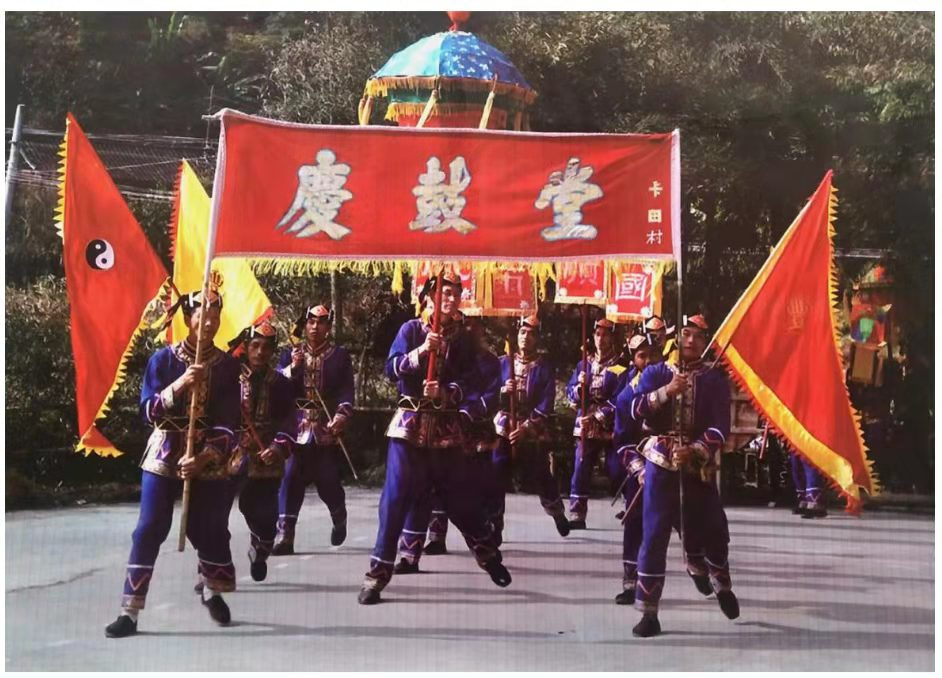

卡田村2021年苗年活動迎賓場景 雷學業攝

慶鼓堂活動開始前,由兩位會首召集各團壇主、首士商議祭慶活動的有關事宜,再由壇主通知所屬各戶打一個2斤糯米的大糍粑和12個3兩糯米的小糍粑,每戶交大米3斤,米酒2斤,臘肉3塊,每12戶人家獻肥豬一頭,另行籌集甜酒、燒酒、豆腐、香燭、紙錢、爆竹、果品等祭供物品。所收物品全部交與掌簿師(即總管)登記上帳,張榜公布。

慶鼓堂活動的參與者,包括頭家兩名,廟師1名,迷魂師1名,長鼓師1名,打鑼師1名,蘆笙師1名,癲鬼師1名,調樂師8名(其中吹號師1名,頭歌師1名,散歌師4名,椏歌師2名),掌簿師1名,團主8名,共約70人。慶祝活動所需法服、法器、道具包括頭扎、法醫、牌帶、五谷大王掛圖1幅、麒麟掛圖1幅、社公、社母、放蟲郎君、收蟲玉女圣像4塊,風調雨順供牌4塊,涼傘1把,旗幟兩面,其他如鑼、鼓、鈸、鈴、卦、號、角等若干。

準備工作完成后,各村寨壇主帶領團眾,打起大鑼,吹起長號,一齊聚合在鼓堂樓中。吃過晚飯后,在場地中央砌起火塘,燃起大火,架上大鼎罐,燉起用大米配以生姜、豆腐、肉絲、蔥花、香料燉制而成的“稿蓋”(苗語,意為“狗粥”)。大家圍著火堆,席地而坐,一邊喝酒吃粥,一邊唱歌跳舞,通宵達旦舉行儺祭活動。

卡田儺戲“慶鼓堂”表演場景 資料圖片

卡田儺戲,在新時代煥發異彩

1949年10月,城步獲得解放。

1952年,縣人民政府在卡田村設立白毛坪區公所。為慶祝卡田解放后的豐收年景,區委安排卡田村舉辦一場慶鼓堂活動。當年農歷十月十日,儺戲活動如期舉行,由羅沛焱和羅盛枝兩位老人擔任掌壇師,羅沛焱負責“收魂”,羅盛枝負責“收陰”,羅春盛負責舞長鼓,羅世杰負責調樂。這次儺祭活動按照“大慶”的規模搞了三天三夜,獲得圓滿成功。

后來興起的“破四舊、立四新”和“文革”運動,把“慶鼓堂”當作“四舊”和“迷信”掃除了,鼓堂樓被拆除,磚瓦被挑到白毛坪修學校去了。

上世紀80年代初,國家全面實行改革開放政策。1984年,國家、省、市、縣民委和文化局領導,前來卡田調研苗族儺戲“慶鼓堂”文化。省民委的領導對時任卡田村支部書記羅世毅說,現在改革開放了,百花齊放,百家爭鳴,你們可以恢復苗族古藝“慶鼓堂”了。

2021年10月,卡田慶苗年活動設案 雷學業攝

1996年,縣人民政府決定隆重慶祝自治縣成立30周年,要籌備一臺大型文藝晚會,上一批民族文化節目。縣文化局領導來到卡田村,要求恢復籌辦《慶鼓堂》節目。其時,“慶鼓堂”儺戲已停辦20余年,一部分老傳承人已經過世,要恢復儺戲活動有一定難度。但其他掌職人員還健在。村里便將這批老人組織起來,由羅大祿擔任總導演,羅昌鵬擬寫歌詞,其他老人帶徒弟,全面開展排練活動,參演人員共56人。全場儺祭分為開壇、收壇、斗災等4場,每場20分鐘。農歷十月初十晚正式開壇,來自縣鄉機關和周圍20多個村寨的3000余名干部群眾觀看了這臺儺戲,全場掌聲不斷。同年11月30日,卡田村慶鼓堂儺戲被搬上了縣慶30周年大型文藝晚會舞臺,表演30分鐘。這是卡田儺戲第一次走出大山,在全縣人民面前公開亮相,好評如潮,驚艷八方。

慶鼓堂儺戲恢復以后,每三、五年舉行一次。1999年,縣人民政府和縣政協擬對“慶鼓堂”資料進行全面挖掘整理,副縣長段志強同志親臨卡田村指導工作。這臺儺戲由羅世杰擔任掌壇師,新增了《踩田歌》一場表演。

苗族儺戲卡田“慶鼓堂”表演場面 資料照片

2011年,白毛坪鄉黨委政府提出了“生態立鄉、產業富鄉、文化強鄉”的發展戰略,卡田村支兩委決定深入發掘傳承“慶鼓堂”文化予以呼應。時任白毛坪鄉副鄉長的羅世毅回村擔任總策劃,精心設計了四種苗語唱腔,添置了橫幅、涼傘、旗號、牌燈等古老道具,改進了調路師、長鼓師、打鑼師、蘆笙師、癲鬼師的打斗動作,完善了大(小)鼓、大(小)鑼、大(小)鈸及長號、牛角、嗩吶、碰鈴等樂器鬧臺打擊法,將表演節目從原來的4場擴展至10場,分別是《樂器鬧堂》、《請神》、《開壇》、《坐凳坐堂歌》、《踩田歌》、《搖板歌》、《齊兵斗災》、《祭社公》、《迎客敬酒》、《收壇》,表演時間為兩個半小時。當年十月初十晚進行表演,市,縣,鄉各級領導和村民6000余人觀看,電視臺全程錄播,儺戲表演圓滿成功。當年11月30日,該節目參加了自治縣成立55周年大型文藝晚會。年底,受縣委宣傳部之命,羅世毅對慶鼓堂儺戲進行改編,濃縮為3人表演20分鐘版,赴省城長沙出席了湖南衛視《百姓春晚》節目,精心表演了“慶鼓堂”儺戲,一舉將卡田儺戲推向了全國觀眾。

其后,卡田《慶鼓堂》節目連年登上城步六月六山歌賽和全國山歌王爭霸賽舞臺,多次奪得亞軍、最佳表演獎和最佳人氣獎榮譽。

為了解決儺戲傳承基地建設問題,上世紀九十年代末以來,羅世毅趁出席縣人大會議期間,連年遞交要求支持卡田村重建慶鼓堂鼓樓的議案,縣政府每次答復暫無資金重建。久而久之就形成了集案。2015年10月,縣信訪局將此集案向縣委縣政府進行專題匯報,建議于湖南省副省長何報翔同志到城步包案下訪處理信訪問題期間,向何副省長匯報處理了結該案。當年10月28日,何副省長前來城步現場辦案,專門聽取了羅世毅的訴求,當場拍板解決慶鼓堂鼓樓主體工程建筑資金80萬元,附屬工程建筑資金由縣人民政府負責籌措。因種種原因該專項資金未能及時到位,直至2018年才將50萬元劃撥縣財政局,另30萬元被調劑去了他縣。當時卡田村小學已撤并至白毛坪鎮中心學校,校舍已成為卡田村委辦公樓。2019年,卡田村服務中心建成竣工并交付使用。2020年,卡田村小學被全部拆除,慶鼓堂鼓樓開始動工修建。次年10月竣工。

2021年11月14日,農歷十月初十,正是卡田村慶鼓堂儺祭日子。這一天,卡田村隆重舉辦了慶鼓堂儺戲文化傳習中心掛牌剪彩暨慶祝苗年活動。縣委常委、宣傳部長馬忠華同志,縣人大常委會副主任漆小玲同志出席活動,并為為慶鼓堂儺戲傳習中心揭牌。卡田村儺戲班子精心表演了兩個小時的八場節目,分別是掌壇師請神(開壇)、樂器鬧臺、開壇、慶鼓堂表演唱、踩田歌舞、齊兵斗災、祭社公、殺火場(收壇)。來自縣內外近萬名觀眾觀看了這場精彩的儺戲表演,并與當地苗胞一起歡度苗年,共度佳節。這是卡田“慶鼓堂”儺戲活動傳續近千年來,最隆重熱鬧、影響最廣泛的一次展演活動,通過電視、微信、微博、抖音、視頻等多型媒體對外傳播,宣傳效果極佳。

2021年卡田苗寨過苗年的歡樂場面 雷學業攝

慶鼓堂儺戲,你將走向何方

慶鼓堂文化是原始農耕文化和宗教文化在祠廟和舞臺的再現,承載了城步苗族同胞穿越千年的太平致富夢想,有著不同凡響的歷史價值和現實意義,值得保護傳承和創新性發展。

——是傳承苗族數千年歷史的口傳讀本。卡田慶鼓堂的唱詞和道白,以請神、慶神和送神活動為主旨,生動傳述了苗族遷徙歷史和源流,表明祭祀活動的根由。

清代陸次云《峒溪纖志》載:“苗人臘祭曰報草,祭用巫,設伏羲女媧像”。祭祀時,巫師行各種法事,唱儺歌,跳儺舞,演儺戲,表示對自己始祖的虔誠崇拜和敬仰。

卡田慶鼓堂儺戲第一場《請神》,團眾同唱《請神歌》:

盤瓠開天大神圣,圣神有感降凡塵。

混沌初開迷迷朦,人民吃為草菜根。

天降盤瓠大神圣,三頭六臂是奇形。

歷代只有盤瓠氏,算是乾坤創始人。

蚩尤帝君第二神,發明稻谷養萬民。

全賴苗父嘗百草,才有良藥治百病。

燧氏鉆木取有火,生食變作熟食民。

亙古無火生吞食,如同野獸一般情。

前人不興慶鼓堂,古人受苦不平常。

古人架木做居住,更無被褥和衣裳。

全身油墨一身毛,無情落雨不辭勞。

并無衣裳蔽軀體,寒冬伴火是通宵。

感謝亙古大神圣,設置鼓堂來相慶。

盤瓠圖騰

這段《請神歌》,教育人們要記住盤瓠、蚩尤、苗父、燧氏這些苗族先祖,銘記他們開天辟地,發明五谷百草和鉆木取火,給人類帶來文明進化的豐功偉績。所請之神中還有苗族的祖先蚩尤、驩兜、社公、社及本地的民族英雄上峒將軍、中峒將軍、下峒將軍等。

——是弘揚原始農耕文化的古樸教材。如前所述,苗族先民在我國古代最先進入農業社會,“蚩尤帝君第二神,發明稻谷養萬民”。卡田慶鼓堂儺戲的大部分篇幅,就是表現古時候生產力低下時代苗族先民的農耕生活。

如《踩田歌舞》一段,八名苗族壯年男子身背斗笠,手持踩田棍,隨著鑼鼓點子舞蹈上場,繞場一周成圓圈,面朝里面,邊舞邊唱《抬喪踩田歌》:

亙古不懂踩田好,禾苗落泥不扯草。

后來抬喪田里走,才知籽粒長得飽。

從此種禾要踩田,一踩禾苗有三變。

葉肥桿粗蔸變大,谷粒飽滿喜連連。

······

2021年卡田儺戲的精彩表演 雷學業攝

“抬喪踩田”是城步苗區的一種“特殊農俗”。這里山高水冷,“水浸田”多,野草稗籽多,禾苗長不出新根而被淹沒。那時候農村交通很不發達,通往各家各戶的都是泥濘小路。碰上“老”了人,“抬喪”、“送喪”只能往稻田走直道。為了保護禾苗不被踩沒,“抬喪”的隊伍步履蹣跚、小心翼翼。人群“抬喪”過去,奇跡出現了,所過稻田,雜草稗籽被踩入深泥,禾苗被保護下來,反而長得更茂盛,秋天谷穗飽滿,喜獲豐收。久而久之,人們得出了一條經驗,種禾要“踩田”。這是一種極其古老、原始的稻作文化,后來逐步演化為苗族民間祈禱五谷豐登愿望的農耕祭祀活動。

城步“慶鼓堂”就以“抬喪踩田”表演形式,教育后人“個個要把田來踩,秋收才有好收成”。“慶鼓堂”全部祭祀過程,巫師們的主要活動,就是模仿表演生產、勞動中的挖土、播種、插秧、踩田、割禾、打谷等稻作農事全過程。“慶鼓堂”實際就是原始農耕文化在祠堂祭祀和舞臺表演中的形象濃縮。

——是進行思想道德教育的村規族訓。

一是告誡人們要尊宗孝祖,不要數典忘祖。慶鼓堂的籌備活動首先是向族人籌集齋粑、豆腐、米酒和三牲供品,入廟祭祀祖宗神靈。《慶鼓堂》開鑼表演第一場《請神》,首請之神就是開天辟地的人類始祖和苗族祖先,還有開發團峒地方先祖,教育人們不要忘記槃瓠、蚩尤、苗父、燧氏以及五峒大王等始祖,是他們創造了人類社會,發明了五谷雜糧醫藥,開啟了人類文明。

二是告誡人們要辛勤勞作,不要好吃懶做。《慶鼓堂》第五場《踩田歌》,其歌詞就是教育子女要勤奮勞動,辛苦能干,方能奪得農事豐收,人生有成。

三是告誡人們要揚善懲惡,不要善惡不分。苗族人民向來信鬼尚神。但是鬼也有善惡之分,“善鬼”能賜福于人,“惡鬼”則專門作崇,使人獸不安,甚至造成災禍。因此,苗族同胞對“善鬼”虔誠祭祀,以求得福進財,消災除病;對“惡鬼”則常請巫師致祭禳解和作法驅趕,以祈化兇為吉,確保人民平安。

——是豐富村民文娛生活的鄉村春晚。卡田“慶鼓堂”還愿祭祀的過程,實際上也是苗鄉山寨古老文藝的表演過程。

明嘉靖《貴州通志·風俗志》記載:“十月朔日為節,乃椎牛祭鬼,大集種類,男女食酒,吹蘆笙”。清初田雯《黔書》載:“苗人以季夏為歲首,屠牛醞釀以祀天”。這是關于苗族過苗年的最早記載。過苗年活動的主要內容有:椎牛祭鬼、祀天、宴飲和蘆笙歌舞,十分隆重,如同漢族過“春節”一般,要舉行三四天的娛樂活動。

卡田“慶鼓堂”儺戲中有許多民間樂器演奏,鑼、鼓、鈸、蘆笙、嗩吶、長號、牛角和小號,樂聲悅耳動聽,用苗語演唱的歌曲多達百余首,高亢激昂,表演動作模仿挖土、播種,插秧,踩田,割禾,打谷等農事活動,樸實、夸張,形象生動,惟妙惟肖,充滿了鄉間田野氣息,也帶有苗族的粗獷、狂野和浪漫氣質,在那文化生活枯澀稀缺的年代,只有到了豐收十月,苗族人民才有閑歡聚一堂,載歌載舞慶苗年,享受這一年一度的文藝大餐。古時的慶鼓堂儺戲,不亞于當今的“鄉村春晚”。

——是當代鄉村振興的重要抓手。鄉村振興的實質是經濟振興、文化振興、生態振興和人才振興。弘揚民族傳統優秀文化,助推文旅產業蓬勃發展,文化搭臺,經貿唱戲,為美麗鄉村帶來濃重的文脈人脈,促進地方旅游業、餐飲業和文化事業齊頭并進。

慶鼓堂文化歷經千年積淀,已成為城步苗族原始農耕文化和巫儺文化的精華。在當今中國特色社會主義建設新時代和鄉村振興背景下,我們將把千年慶鼓堂文化帶向何方?

——要去偽存真、去粗取精,傳承苗族優秀傳統文化的精華。苗族人民有著強大的文化創造力,有自己民族的語言、文字、音樂和服飾等獨特文化,曾為中華民族古代文化貢獻了“五大發明”。城步苗族慶鼓堂文化,就是苗族人民維系民族團結發展的紐帶,歷經千年而不衰,值得傳承和發展。要去其糟粕,對其因時代限制、科學不發達而迷信鬼神的內容予以剔除。要取其精華,對其尊宗孝祖、熱愛農事、維護民族團結的主題予以弘揚。

——要創造條件,加大投入,努力申報國家和省級非遺項目。卡田慶鼓堂儺戲集祭祀文化和歌舞文化于一體,表演形式豐富多彩、動作粗獷、詼諧風趣、腔調高昂、聲音悅耳。既有歡快熱烈的勞動場面,也有驚心動魄的苗族武術表演;既有嗩吶、蘆笙、大鑼、大鼓等苗族器樂道具,又有牌帶、頭扎、師刀、法衣和儺戲面具等祭祀用具,糅合了濃郁的苗族宗教和歌舞色彩,是極為珍貴的苗族非遺項目。目前已列入市、縣級非遺保護名錄,修建了保護傳習基地,建議進一步加大傳承經費的投入和儺戲傳承人培養力度,進一步改編儺戲劇本,提升表演技能,增強舞臺效果,打造苗族歌劇品牌,積極申報為國家和省級非遺項目。

——要將慶鼓堂與豐收節合二為一,使之成為凝聚人心和民族認同感的記憶符號。將每年的慶鼓堂節日和豐收節合并操辦,動員在異地務工、求學乃至外嫁的村民,盡量抽出時間奔赴家鄉參加活動,讓每一個人都擔任不同的角色投身活動,增強人們的自豪感和認同感,凝聚村民的向心力,激發人們愛家愛寨共創美好幸福生活的動力。

——要緊貼時代,銳意改革,讓慶鼓堂文化融入商貿活動,促進鄉村振興大潮。慶鼓堂文化作為苗族優秀傳統文化,要積極濃縮其原始農耕文化的精華,利用苗族民間文藝的優勢,對其節目內容和篇幅進行精簡,利用短小精悍的表演形式和群眾喜聞樂見的表演風格,積極開展送戲下鄉和巡回演出,讓群眾充分領略古色古香的農耕文化,驚心動魄的苗族武術,美輪美奐的民間音樂,美如仙境的田園風光,充分展現苗族優秀傳統文化的強大魅力。文化搭臺,經貿唱戲,還要將慶鼓堂融入大型商貿活動,通過文旅活動帶動地方經濟發展,真實有效促進鄉村振興。

【參考文獻】

伍新福《中國苗族通史》、《苗族文化史》、

《苗族歷史探考》

吳榮臻《苗族通史》

尹建德、尹小菊《城步苗族“慶鼓堂”調查》

羅世毅《我是怎樣恢復慶鼓堂儺戲的》

來源:城步融媒體中心

作者:陳芳菊 雷學業

編輯:伍玉桃